梅花の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

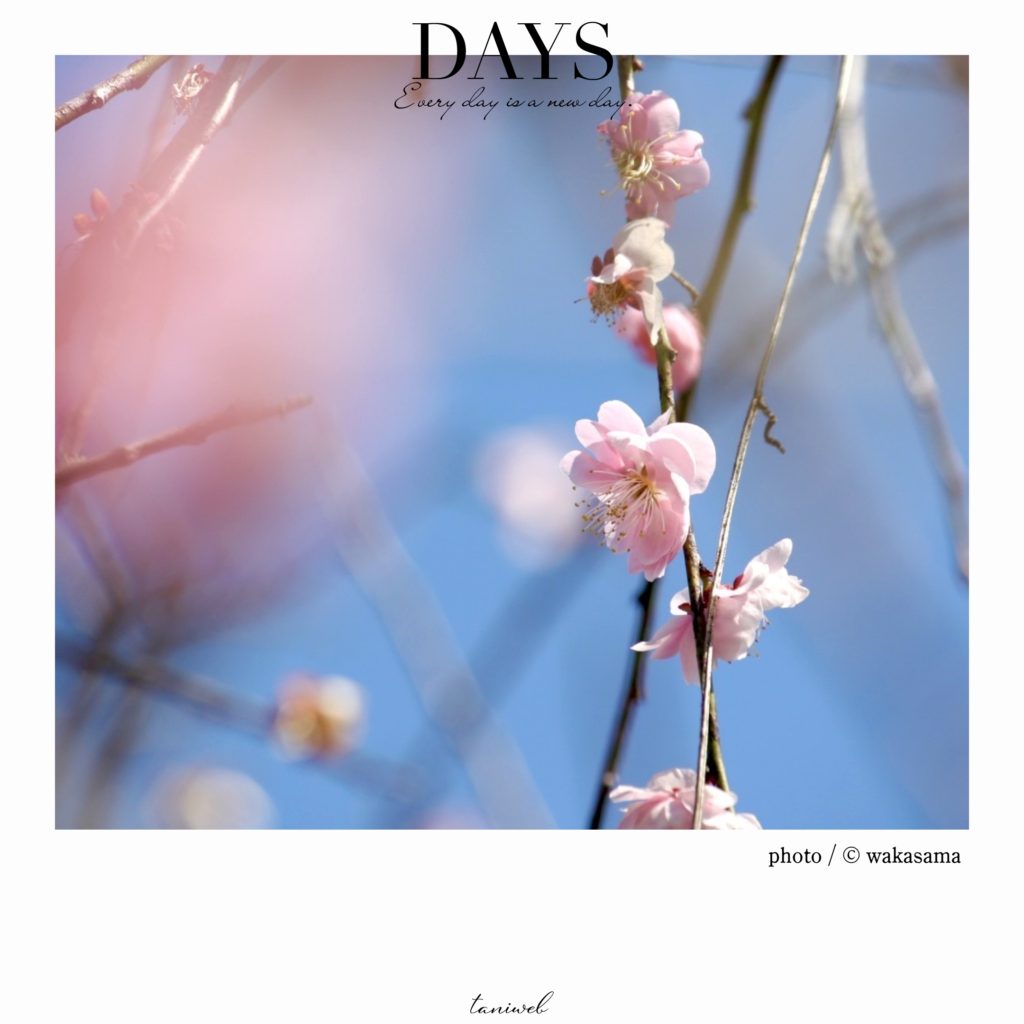

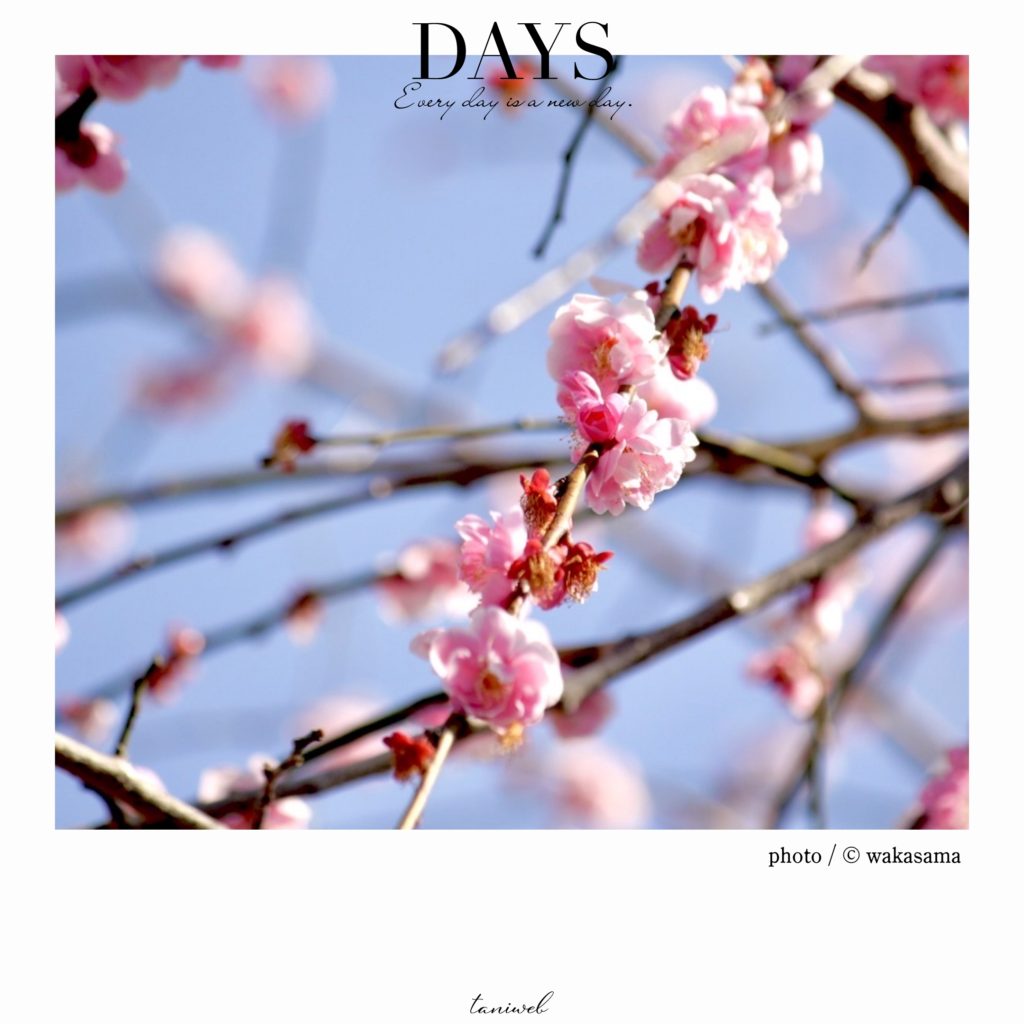

すっかり暖かくなってきましたね、庭の梅が可愛いかったので写真に撮ってもらいました。

風待草、初名草、木の花、春告草、花の兄、百花魁・・・これ全部、梅の別名です。

利休梅、梅鉢、捻り梅、重ね梅、八重梅、梅丸、枝梅、梅鶴文、氷梅文、これ全部、梅の文様です。

色の世界では「紅梅色」とはベニバナで染めたものを指します。色の濃淡によって濃紅梅、中紅梅、淡紅梅と3種類に分かれます。なんて広い梅の世界。

梅がほころんでいるのを見ると、春が来たのを感じますね。

昔の人もきっと心が躍ったのでしょう、万葉集には梅を歌った和歌が119首もあるそうです。

この時代、まだ紅梅が渡来していなかったらしく、ほぼ白梅の事を指すのだそうですよ。

その後、9世紀半ばに紅梅が渡来し、菅原道真公が詠みました。

『東風吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ』

飛梅伝説として有名になるくらい、菅公は梅がお好きだったそうです。ちなみにこの歌に出てくる梅は紅梅。

ここからしばらく後の話ですが、紫式部の源氏物語には、世間から「紅梅大納言」と呼ばれるようになった人物が登場します。第三部43帖の物語で、巻名は「紅梅」

この物語を詠んだ与謝野晶子による「源氏物語礼讃歌」

『うぐひすも問はば問へかし紅梅の花のあるじはのどやかに待つ』

もうすこし暖かくなれば単の季節ですね。私ものんびりと待つことにします。